2024.06.07

研究:要守住升溫1.5℃ 全球每年須移除目前4倍的二氧化碳

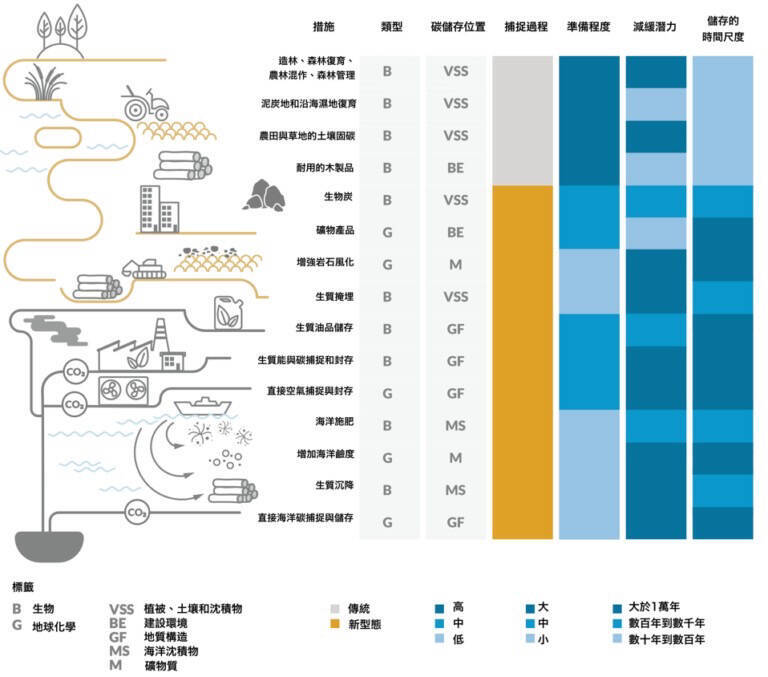

「2024全球碳移除報告」報告針對15種二氧化碳移除方法的評估。(台灣科技媒體中心提供)

〔記者陳嘉怡/台北報導〕

英國牛津大學研究團隊今發布「2024全球碳移除報告」指出,到2050年之前,全球每年必須要從大氣中移除目前移除量四倍以上的二氧化碳,才可能守住升溫攝氏1.5度,而二氧化碳移除技術可發揮關鍵作用。台灣學者認為,國內新型態碳移除技術已有小規模試驗,但要大規模商業化,還需政府投入更多經費支持新技術,並制定相應法規。

英國牛津大學研究團隊今發布「2024全球碳移除報告」指出,到2050年之前,全球每年必須要從大氣中移除目前移除量四倍以上的二氧化碳,才可能守住升溫攝氏1.5度,而二氧化碳移除技術可發揮關鍵作用。台灣學者認為,國內新型態碳移除技術已有小規模試驗,但要大規模商業化,還需政府投入更多經費支持新技術,並制定相應法規。

「2024全球碳移除報告」指出,2023年全球溫室氣體排放量持續成長,必須快速減少溫室氣體排放,並在短期內擴大規模、移除更多二氧化碳。目前全球的碳移除量約每年22億噸二氧化碳,2050年的全球碳移除量應達到每年70至90億噸二氧化碳,才可能守住升溫攝氏1.5度的目標。為擴大移除二氧化碳的規模,需要加速創新與實踐措施,並制定政策來創造碳移除需求。

中央大學地球科學系教授顏宏元表示,台灣尚未制定新型態碳移除技術的法規,因此即便是較成熟的新型態碳移除技術,目前在台灣也多是小規模試驗。他以地質碳封存為例說明,除了沒有法規可以依循,民眾對於二氧化碳捕捉與封存的安全性有很大的疑慮。為避免「公眾疑慮」轉變成為「公眾反對」,必須在建置二氧化碳封存示範場時,就讓在地民眾參與規劃及監督,增進公眾溝通。

國立宜蘭大學森林暨自然資源學系教授蔡呈奇表示,以生物炭的技術為例,台灣發展碳移除與封存技術要面對的挑戰包含氣候、土壤、作物與生物炭之間的交互作用與影響,還有很多不清楚的地方;加上台灣農地面積破碎化,要在台灣執行大規模專案有很大難度。

台灣大學海洋研究所副教授王珮玲指出,新型態碳移除技術要規模化需要整合多個專業領域合作,也更需要由政府擔任領頭羊的角色,積極投資大量資源,刺激並加速台灣自有技術的能力與能量發展,相較於歐美日本等國,台灣公部門所投入的經費相對較少。

王珮玲也提醒,碳捕捉與地質碳封存技術雖相對成熟,且土地使用面積較小,但社區居民對於執行二氧化碳灌注可能產生的環境變化仍感到不安,需要更加明確的科學證據與環境監測來佐證,並持續提供科學資訊,讓民眾得以取得資訊並參與討論,並指出可參考日本北海道苫小牧的大規模碳捕捉與地質碳封存展示場。

資料來源自由時報:https://myppt.cc/Cb1dvA

※如有侵權請告知刪除,謝謝※

返回列表